-

-

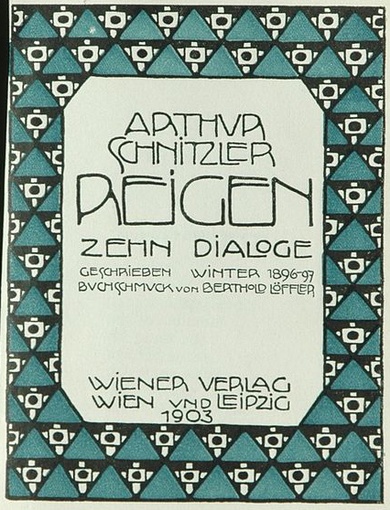

1921: der „Reigen“

-

-

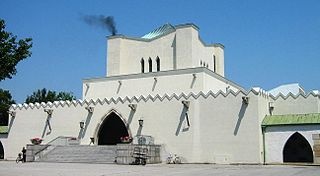

Wiener Zentralfriedhof, Krematorium.

(Foto: Invisigoth67 CC BY-SA 2.5)Das Krematorium wurde nach Plänen von Clemens Holzmeister erbaut und durch Jakob Reumann am 17. Dezember 1922 eröffnet.

Jakob Reumann, Landeshauptmann von Wien (1920–1925).

(Foto: Die Unzufriedene. Eine unabhängige Wochenschrift

für alle Frauen, 8. August 1925, S. 1 - ÖNB ANNO)Der sozialdemokratische Landeshauptmann war bereits 1921 in einem Staatsgerichtsbarkeitsverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof gestanden (siehe 1921: Reigen).

-

1923: das Wiener Krematorium

-

-

1927: Dispens statt Scheidung

Prof. Dr. Hans Kelsen, ca. 1925.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

Albert Sever, Landeshauptmann von Niederösterreich 1919–1920, ermöglichte unter seiner Ägide die liberale Dispenserteilung.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

„Prof. Dr. Hans Kelsen wurde in dem neuen Verfassungsgerichtshof zum Mitglied nicht ernannt, obwohl er der Schöpfer dieser höchsten Gerichtsbarkeit ist.“

Karikatur in „Der Morgen. Wiener Montagblatt, 10.02.1930“, S. 7.(Foto: ÖNB/ANNO)

„Nationalrat Albert Sever. Der Schöpfer der Dispensehen“

Karikatur in „Der Morgen. Wiener Montagblatt, 04.08.1930“, S. 7. (Foto: ÖNB/ANNO)

Der Freidenkerbund ruft zum Protest gegen die Judikaturänderung des VfGH in der Frage der Dispensehen auf und fordert eine Eherechtsreform, 1930.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

-

-

Meldung der Aufhebung im Neuen Wiener Abendblatt

Neues Wiener Abendblatt, 23.06.1931, S. 1.

(Foto: ÖNB/ANNO)

Studentengruppen vor dem Haupteingang der Universität Wien am 23.06.1931.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

Meldung der Aufhebung in der Arbeiterzeitung

Arbeiter-Zeitung, 24.06.1931, S. 1.

(Foto: ÖNB/ANNO)

Aufruf zu einem Fackelzug zu Ehren der „Vorkämpfer des deutschen Studentenrechts“ Rektor Prof. Uebersberger und dem ehemaligen Rektor Prof. Gleispach für den 02.07.1931.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

Rektor Uebersberger und Prorektor Gleispach beim Fackelzug am 02. Juli 1931 umringt von Studenten mit „Deutschem Gruß“.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)-

1931: die Wiener Studentenordnung

-

-

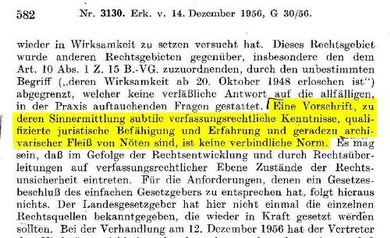

1956: der „archivarische Fleiß“

-

-

Ein Plakat der KPÖ gegen die Rückkehr von Otto Habsburg-Lothringen, 1960.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

Am 14.06.1961 wird in der Wiener Zeitung amtlich bekanntgegeben, dass sich der Miniterrat in der Frage Otto Habsburg-Lothringen nicht einigen konnte.

(Foto: VfGH/Pauser)

Demonstration gegen die Einreise Otto Habsburg-Lothringens am 23.12.1968.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)

Bei der Festveranstaltung zum 50-Jahr-Jubiläum der Pan-Europa-Bewegung kommt es zum legendären Handschlag zwischen Bruno Kreisky und Otto Habsburg-Lothringen, 1972.

(Foto: ÖNB/Bildarchiv)-

1961: die Habsburg-Krise

-

-

1974: Fristenlösung

Demonstration vor dem Parlament gegen die Fristenlösung 1979.

(Foto: ÖNB Bildarchiv)

Demonstration für Fristenlösung 1984.

(Foto: ÖNB Bildarchiv)

-

-

Präsident des VfGH Univ.Prof. Dr. Walter Antoniolli.

(Foto: VfGH/Pauser)

Eine Textausgabe des UOG 1975.

(Foto: VfGH/Pauser)

Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung Dr. Hertha Firnberg.

(Foto: ÖNB Bildarchiv)-

1977: Uni-Gesetz und Präsidentenrücktritt

-

-

1985: Briefwahl ist verfassungswidrig

-

-

Wilfried Haslauer sen.

(Foto/Ausschnitt: Wolfgang H. Wögerer, Vienna, Austria, CC BY-SA 3.0 )

Verkündung des Erkenntnisses des VfGH.

Ein ORF-Beitrag zur öffentlichen Verkündung des Falles aus 1985

findet sich in der ORF-TVTHEk: Die Geschichte Salzburgs

Causa Ladenöffnungszeiten vor VfGH .

(04:45 Min)-

1985: Wilfried Haslauer sen.

-

-

1986: Taxikonzessionen

Taxidachbalken.

(Foto: Petar Milošević, CC BY-SA 4.0)

-

-

Innenraum einer Videothek

(Foto: Arne Müseler / CC-BY-SA-3.0)

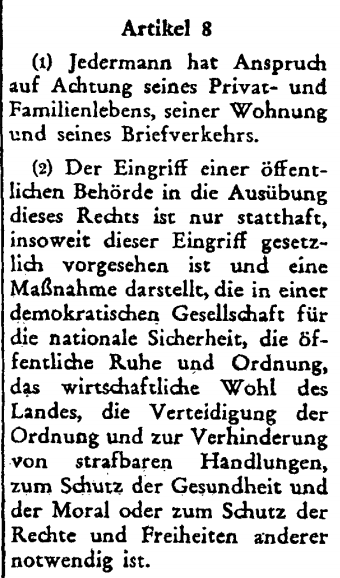

Art. 8 EMRK - Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

(Quelle: BGBl. Nr. 210/1958)-

1991: das unauffällige Privatleben

-

-

2001: Kärntner Ortstafeln

Zweisprachige Ortstafel von St Jakob im Rosental / Šentjakob v Rožu.

(Foto: Gugganij, CC BY-SA 3.0)

Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bei der öffentlichen Verkündung der Aufhebung der (einsprachigen) Ortsbezeichnungen „Ebersdorf“ und „Bleiburg“ in einer „Ortstafelverordnung“ der BH Völkermarkt durch den Verfassungsgerichtshof am 26.06.2006 (VfSlg 17.895).

(Foto: APA)

Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bei der „Umgehung" des VfGH-Erkenntnisses mittels Montierung kleiner slowenischen Zusatztafeln anstatt zweisprachiger Ortstafeln in Bleiburg am 25.08.2006.

(Foto: LPD Kärnten)

Das Ergebnis der Ortstafellösung 2011.

(Grafik: APA)

Festakt zur Lösung der Kärntner Ortstafelfrage im Wappensaal des Klagenfurter Landhauses am 16.08.2011.

(Foto: LPD Kärnten)

Aufstellung der zweisprachigen Ortstafel von Hart/Ločilo (Marktgemeinde Arnoldstein) am 28.08.2011.

(Foto: LPD Kärnten)

-

-

-

2001: verfassungswidriges Verfassungsrecht

-

-

2012: Die Europäische Grundrechtecharta

Präambel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

(Foto: Trounce, CC BY 3.0)

-

-

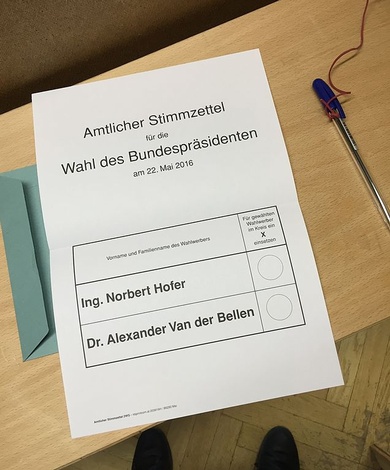

Stimmzettel für den (später aufgehobenen) zweiten Wahlgang (Bundespräsidentenstichwahl) in der Wahlzelle

(Foto: Christian Michelides, CC BY-SA 4.0)

Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes während der öffentlichen Verhandlung anlässlich des Wahlverfahrens zur Bundespräsidenten-Stichwahl

(Foto: Christian Michelides , CC BY-SA 4.0)

Der ORF übertrug die öffentliche Verkündung

des Erkenntnisses am 1. Juli 2016 live im Fernsehen.Ein Mitschnitt der öffentlichen Verkündung findet sich in der ORF-TVTHEk: Bundespräsidentenwahlen in Österreich

Das Video kann unter diesem Link angesehen werden:

Historisches Urteil: VfGH erklärt Stichwahl für ungültig

(34:16 Min.)-

2016: Bundespräsidenten-Stichwahl

Rechtsprechung im Wandel

Ausgewählte Entscheidungen und ihr gesellschaftliches und politisches Umfeld

Ausgewählte Entscheidungen und ihr gesellschaftliches und politisches Umfeld